“我可以用这只相机拍下妈妈,拍下所有关心我的人。”

1月20日下午,一只带着体温的数码相机交到了浙江大学残疾女孩叶沈俏的手中,这是挪威华侨马列先生买给叶沈俏的礼物。叶沈俏开心地用新相机为马列先生拍了照片。

马列先生已经在海外生活了20多年,这次作为省政协委员来杭参加省“两会”,看到本报1月14日14版刊登的《妈妈背我好辛苦——浙江残疾女生希望有人帮她给父母拍张照》的报道后,几经周折找到本报编辑部。

“我太想帮助这位女孩了!”马列先生打定主意要买一只精美的数码相机送给叶沈俏,让她以后随时随地都能圆上给父母拍照的心愿。20日下午,冒着大雪,马列专程来到浙大紫金港校区,看望叶沈俏。

“让我们共同营造一种文化的寄托,帮助她‘站’起来。”马列握着沈俏的手说,开完省“两会”离开杭州后自己依然会继续关注她,给予她精神和物质上一定的支持,让她感受到社会对她的关爱。

自本报1月10日开展“我的父亲母亲”亲情留影征集令(见本报1月10日14版)以来,这样的感动一次次撞击着我们的心灵。

读者的来信邮件如雪花般飘至,让我们原先预定为面向高校学子的征集令无限扩张,每一张图片,每一段文字都是发自肺腑的真情流露。

如果不是这次“我的父亲母亲”亲情留影征集活动,我们无法了解到这么多普通家庭背后平凡而真挚的爱,我们也无法触摸到这么多人心底的温柔和感恩。

母亲慈祥的笑容,父亲辛勤劳作的背影,妈妈布满沧桑的手,爸爸那已经直不起的腰……当这些镜头被用心记录下来的时候,我们体会到了亲情的力量,我们明白了过年回家的意义,我们在心里默默祝福:愿天下的父母安康吉祥!

这些故事都很平常,我们也许都能从中找到自己的影子,故事中的主人公不是明星,没有光鲜亮丽的外表,也没有高高在上的权势,他们扮演的是最平凡也是最伟大的角色,我们称他们为“父母”,他们喊我们为“孩子”,在这简单的问候中,蕴藏着多么炽热的情感,举手投足间,我们是用心在感受,用情在言说。不管如何表达,最能打动我们的,或许只是一句话,一个动作,在大情感中,这些微小的东西往往让人记忆深刻,而“父母”就是带给我们这些记忆最多的人。

桐乡读者程辉的来稿被刊登后还特意来信告诉我们,报纸刊登出的当天一早,就有位素不相识的金华读者李建华费了好大的劲打听到了他的电话,来询问《浙江日报》上登着的那张印有母亲年轻时相片的杯子是哪里做的?“这将作为我们家庭的永久珍藏。”程辉为登有母亲相片的那张《浙江日报》做了一只大镜框,这将是今年春节他送给母亲最好的礼物。

挖掘感动你的细节,寻找身边的情感,我们期待着更多读者加入到征集令活动中来,让我们在这个寒冷的冬天,用自己的温度温暖你我身边的人。

再不说爱 他们就老了

吴孟婕

“这辈子你还能和父母相处多久?”最近,这道亲情计算题在网上广为流传。拿到计算公式,网友们埋头苦算,抬起头时,已是泪流满面。

计算结果让人出乎意料,最长的有十几年,最短的只有十几天。当时间以一种倒计时的方式暴露眼前,人们的心理防线轻易失守。

有欠缺就有行动。于是,“常回家看看”将被写进法律规定,老人们可以通过法律获得应享有的赡养费用和亲情交流机会。

伦理有常,本该如此。不过,法律该如何把那些漂亮的行为用一句句刻板的条文规定下来呢:一天要和父母说几句话?一个月要和父母见几次面?每天要有多少的笑脸?

这些反思,或多或少表达了人心的失落和焦灼。但也许事情并没有那么复杂。亲情,本就是一种与生俱来、互动互通的关系。又是岁末,乡愁的情绪早已聚集升腾至最高处,令人备受煎熬。返乡之路,那么漫长,那么难走,但又一定要走,因为路的尽头是父母守望的眼神,有一个灯光温暖的地方叫做“家”。说白了,有父母在的地方就是家。

承欢膝下,不应只是一种姿态。可是渐渐地你发现,总是在说亏欠父母太多,到了该回家尽孝的时候,却又心甘情愿地被其他琐事牵绊住;一贯严厉的父母突然变得措辞小心唯唯诺诺,你听得一阵心酸,在下一通电话里却又忍不住因为自己的低落对他们大发脾气。

曾几何时,年节成了父母子女之间“发现真相”的时刻。原来父亲的腿脚已经不太灵便,半年前母亲动过一次手术却一直没告诉你,又或是许久未见的父母把你儿时的照片贴满了墙壁。

当话题触及父母、亲情,总绕不开一个不掺水分的“爱”字——你爱你的父母吗?也许你会付诸一笑,也许用沉默代替了回答。

中华民族本就吝啬情感表达。天冷加衣,小心感冒,也依旧是在温馨之处惜字如金的。但镜头是直接的,它从不回避,它对准的是人,表达的是人心和人性。摄影的角度就是爱的角度。

我一张张翻着焦波为父母拍摄的照片,看他用镜头留住日渐年迈的父母,30年,仿佛一场盛大的告别仪式。黑白无声,可那静寂之下翻滚的深沉的爱,却直击人心。

焦波说,照相机给了他借口,让他有机会“拉着爹娘的手抚摩”,“用头拱一拱爹娘的前胸”。

我们也给你一个“借口”。请你用相机定格下父母为你忙碌的瞬间,与我们一起分享你的感恩。尽管彼时你的内心可能非常羞涩、恐慌、或者不知所措,自有相片替你发声。

爱会生长,而且循环不息。表达真情的渠道并不复杂,途径也并非单一,心有所感,心之所向,就是彼岸灯火。

我们无力超越医学的限制,逆转生命的轮回,但或许我们还来得及表达。如果这样的表达尚可以无关生死,无关永别,也无需惋惜,便已是人生之大幸。

你在我心里,总与温度相关。在夏天时凉爽如风,然而如今这般冷冬,却温暖如生活的缝隙投射进来的阳光。关于你的记忆,是无法尽述又无以为报,用最深情的心写就的,饱满深沉的音符。

你在听吗?也许早该说:爸爸妈妈,我爱你们。有点害羞,可是,再不说爱,父母就老了。

这些大山里的老人,别说拍照片了,有的可能这一辈子都没有走出过家门。当他们得知要给他们拍照,从家里的箱底翻出难得穿的新衣服,早早就等在了村头。三坑口村在册有210多名60岁以上的老人,除外出的,那天到了足有190多人,年纪最大的是88岁。

只要身体没有残缺,人还能走动,他们都还在地头山上干活,好些老人正是从山上干活后直接赶回来拍照的,身上还沾满着泥土、树叶。

镜头前,看到这些饱经沧桑的老人,满脸的皱纹,花白的头发,弯曲的腰背……心头涌起一阵阵波涛,难以平静。这些老人,白发苍苍的老人,不就是我们的父老乡亲吗,不就是我们的父亲母亲吗?

我们拿着梳子,仔细给老人们梳理头发,掸去尘土,整理衣服,扶正身躯……

(钱正君 邢东文 杨捷 洪保平 摄)

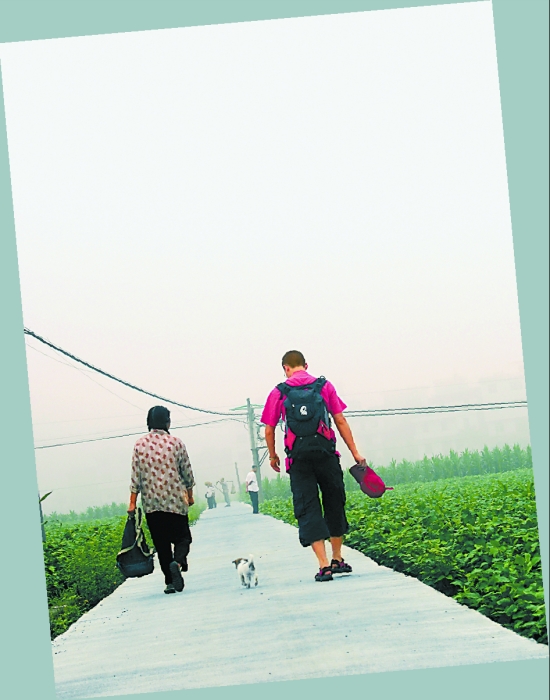

2008年8月,我清晨离开老家,奔赴工作单位,母亲送我去等车的路上,身后的女友拍下这张照片。每次离开家的时候,父母都会给我提行李,送我到对面的路上等车,2006年父亲动过手术后,身体虚弱,但是他仍然坚持要送我,只是跟不上我们的步子,没有出现在照片中。以前是父母牵着我的小手走路,我上大学后,发现父母经常是跟在我后面走路,后来才意识到,父母的脚步变慢了。只要我稍微步子大点,他们就要小跑,生怕落下。每到这个时候,我都会停下来等等,然后很自然地走在他们的身旁,这经常触动我的内心,让思念变得深切。

(李炜 摄)

2007年2月,春节将至,合家团圆,这是家长们的期盼,也是远途上学孩子们的渴望。我的父亲母亲已是耄耋之年,他们早早地换上了节日的服装,按捺不住牵挂的心情,给远在浙江大学的孙子打起了电话。透过他们饱经沧桑的笑脸,看到了背后太多的辛苦。我的心感慨万分。孩子今天所取得的成绩是他们的骄傲。那份心情、那份牵挂、那份疼爱、那份盼望,都写在了两位老人的脸上。我看在眼里,情不自禁拿起相机拍下了这一难忘的时刻,这既是平凡的,它却是最恒久的。

(董志光 摄)

2011-01-14