脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是由创伤或疾病因素引起的脊髓结构破坏和神经传导功能障碍。全球疾病负担研究数据显示,SCI每年新增病例超过25万例,其发病率、流行率和致残率呈逐年递增的趋势,对公共卫生系统构成了重大挑战。SCI的病理过程,尤其是急性期,呈现复杂且动态变化的特点。对急性期微环境的有效干预有利于后续的组织修复和功能恢复。间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)来源的细胞外囊泡(extracellular vesicles,EVs)具有减轻神经炎症、促进组织修复等多重治疗活性,适用于调控SCI的复杂病情。而实现EVs对SCI急性期动态变化的按需调控是其修复效果的关键。

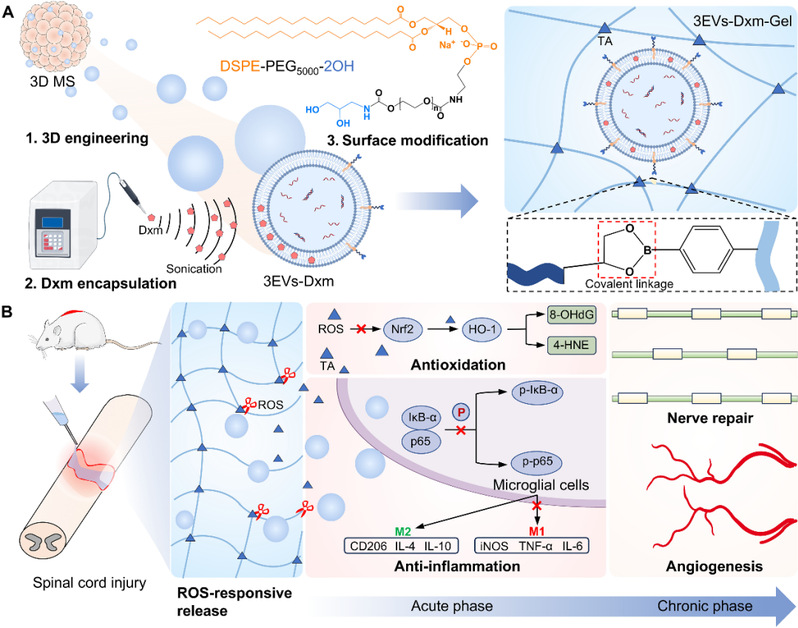

近日,浙江大学药学院高建青团队联合顾臻团队和天津医科大学总医院冯世庆团队,在《Science Advances》上发表了题为“An engineering-reinforced extracellular vesicle-integrated hydrogel with an ROS-responsive release pattern mitigates spinal cord injury”的研究成果,并入选为当期的Featured Article。该研究通过三维培养技术和探头超声法装载地塞米松(dexamethasone,Dxm),成功制备得到了具有增强的促血管生成、促神经修复以及抑制神经炎症功能的EVs(3EVs-Dxm)。此外,该研究利用SCI微环境中高活性氧(reactive oxygen species,ROS)的特点,采用膜修饰的手段在3EVs-Dxm膜上修饰邻二羟基,使其接合到苯硼酸修饰的透明质酸上,并与单宁酸交联,形成具有ROS响应特性的可注射水凝胶(3EVs-Dxm-Gel)。3EVs-Dxm-Gel中的苯硼酸酯键可实现3EVs-Dxm的有效负载和ROS响应性释放,从而减轻SCI急性期氧化损伤和神经炎症,为后期的组织修复创造有利的微环境。

本文创新点在于利用三维培养、药物装载和膜修饰的工程化手段增强了EVs的治疗效果,并改善其从水凝胶中响应性释放的模式。水凝胶结合EVs的策略具备多重治疗活性,能够协同调控SCI的复杂病理并促进功能恢复。

近年来,高建青教授团队在科技部重点研发计划项目课题和国家自然科学基金的持续资助下,专注于基于MSCs的治疗策略研发、功能性水凝胶递送系统构建以及SCI修复研究,已发表SCI治疗相关论文和综述28篇,授权美国发明专利和中国发明专利数件,并致力于推动相关成果的临床转化。目前,团队参与的国家重点研发计划项目“人脐带间充质干细胞修复脊髓损伤的临床试验”已在两家医院开展临床研究,期望早日为SCI临床患者带来福祉。

本研究还得到浙江大学附属第一医院王绪化研究员团队、附属第二医院和李达三·叶耀珍干细胞与再生医学研究中心的支持。浙江大学药学院为本论文的第一署名单位,浙江大学药学院博士研究生曹坚、硕士研究生张迅旗和博士研究生郭晶为共同第一作者,高建青教授、顾臻教授为共同通讯作者。