|

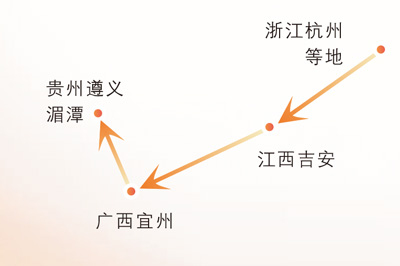

浙江大学西迁办学线路简图 |

贵州遵义湄潭县,晨雾未散,浙江大学茶学系副教授陈萍走进永兴茶场。

她弯腰轻捻一片叶子,对一旁的茶厂负责人说:“这些原本适合制作乌龙茶的茶树鲜叶要做好的红茶,制茶时须留意,不能萎凋得太干。”

去年以来,陈萍往返杭州、湄潭20多次,调研茶园生产和当地市场,完成了一款地理标志证明商标的实物标准样工作。当地茶业协会据此开展加工,产品在今年贵州茶博会上精彩亮相。

一座茶园,何以情牵两地?“1940年,浙大辗转西迁,四易校址来到湄潭,办学达7年之久。”浙大校史专家王东说,师生与湄潭百姓结下了深情厚谊。

竺可桢、苏步青、王淦昌、蔡邦华、吴耕民……走进湄潭浙大西迁历史陈列馆,一件件展品讲述着这些闪耀名字背后的故事。

当时,生活条件艰苦,物资奇缺,但这些困难没有难倒师生。有的每天去临时的实验室、图书馆,顺路放羊,补贴生计;有的每周坚持坐“滑竿”由湄潭到其他地方,讨论前沿问题……在简陋的衣食住行环境中,浙大培养出一大批吃苦耐劳、精通专业的专门人才。

其间,农学院引进优质茶种和杭州的“龙井茶”生产技术,奠定了湄潭现代茶产业基础;与当地合办职校,开设茶树栽培课程,培养技术人才……

“这份历史渊源,成为双方合作的基础和情感纽带。”陈萍说,学院专家多年来为湄潭茶产业提供研发指导。2022年,浙江大学湄潭茶业研究院成立,助力茶产业标准化发展,提升市场竞争力。

“我们将乌龙茶品种与红茶工艺有机结合,搭建了溯源系统以及茶叶风味物质数据库。”一位茶厂负责人说,在浙大帮助下,从靠人看茶到用设备看数据,做出的茶叶品质稳定,远销多地。

“辟地200余亩作为农场”“分布着农艺、园艺和蚕桑等系的试验场地”……在陈列馆一路参观,仿佛还能闻到多年前的那一抹茶香。

(《人民日报》2025年8月24日 05版 教育)