“渡头烟火起,处处采菱归。”唐代大诗人王维在诗中描述了山居采菱的闲适生活。清代阮元则在一首杂诗中描述了种菱的技巧——“深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花。”

款款的诗句中,展现出中国种菱、采菱的绵长历史。

浙江大学人文学院文博系郭怡副教授课题组最新的一项研究成果,探讨了浙江余姚田螺山遗址出土的菱角形态变化情况。郭怡说,这项研究显示人类对菱的干预,最早可以追溯到6000年前。

在对史前食谱的研究中,可考菱角的形态已非“原始样貌”

作物是如何驯化?动物是怎样被驯化的?人的食物结构是怎么样的?

翻开史前人类的食谱,对自己的先民是不是“吃货”,充满了好奇。拿水稻来说,现在吃的水稻和史前时期大不一样,其性状与野生水稻也很不一样。水稻的生长按着“适者生存”的进化,根据环境作出最有利的选择。而造成今天水稻形态,更多的是因人的驯化,使之容易脱落、结穗密集、子实饱满。

曾几何时,菱也是一种世界性的食用植物,我国先民使用菱的证据可追溯到8000年前。从考古角度看,菱在长江中下游新石器时代考古遗址中广泛出土,是史前食谱的重要组成部分。

那么野生的菱角是什么样子?

长刺、形小。

这样的形状,便于扎根到土壤中去,以便更好地繁衍后代。“只有这样,在淤泥里才能不被水冲走,同时也避免暴露于外时被动物直接吃掉。”

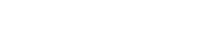

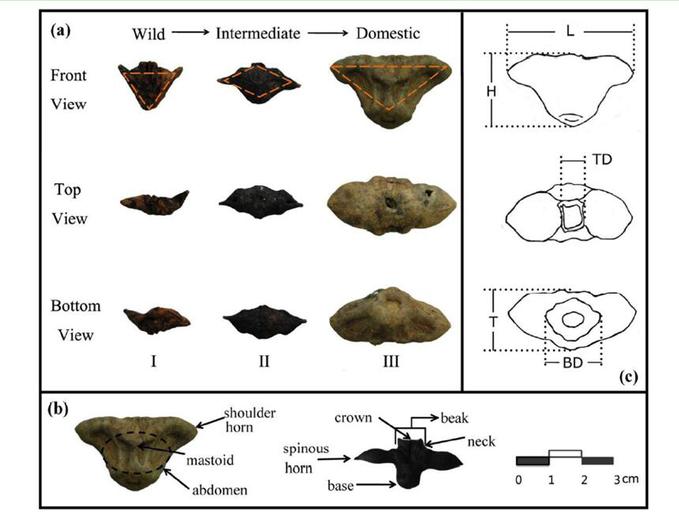

在预研阶段,郭怡课题组从直观上就发现田螺山出土的菱,从形态上就不像野生的那般。为了得出更加精确的结论,课题组就进行了大量的数据比对分析。郭怡和邬如碧等人首先对田螺山遗址出土的400余个距今六七千年的菱角进行测量。

长、宽、角度、长径,是主要测量指标。

将出土的数据嵌入到以现在菱角数据为基础的坐标系中,从体形的变化看,6000年前田螺山菱角,介于野生和驯化的菱角之间。随着时间的演变,从田螺山7000年往6000年走的历史当中,菱角的大小体形变化展现出继承性。即随着距今年代的推进,越来越靠近现代指标。

田螺山遗址出土的菱角,已经接近种植状态下的样貌。而目前高度驯化的菱角体态,没有复杂的人为管理是不可能产生的。郭怡说,“现有的数据对比,虽然没有直接证据表明田螺山先民对菱的驯化、栽培,但不可否认已受到人为干预。”

“这项研究的方法和结论很简单,但是却有着两个非常很重要的意义。”

大多数人对菱角没有特别的关注,认为这是水稻农业的一个补充。“水里长了菱,先民们就将之采来吃而已。”

郭怡课题组认为,这突破了过去只关注主要农作物的视野局限。对人类主食的研究应该改变原有的“忽视”其他作物的思维定势,“不能抹杀人类曾将其他作物作为主要食物来源的可能。”

一直以来,在对中国食谱的主食研究中,水稻、小麦、小米这些现在仍发挥这重要作用的粮食作物成为主要内容,而且研究内容呈现单一化趋势。“原始社会,从狩猎采集经济向农业经济转型的过程中,原始农业的诞生应该是一个复杂体系,如果仅仅研究水稻等显然无法揭示完整的历史。”郭怡认为,或许菱也曾是其中的一个选择。

我即我食,对吃的研究要有“未来眼光”

这项研究的另一个意义,郭怡认为是“反哺田野考古发掘的过程”。

也就是说,在田野考古发掘过程中,应该尽可能多的采集各类样品。因受到时间、经费、人力的各方面的限制,陶瓷器、青铜器等显眼的遗物往往成为发掘和保存的“受青睐者”,而像菱角这样的出土品往往保存下来的就比较少。

新石器时代,全国有超过30处遗址出土过菱角,往往都是碎片和极少数完整菱角而已,有统计学意义的不多。

“你现在觉得不重要的东西,有可能对未来研究者很重要。”郭怡表示,在他们之前,国际上对古代菱角进行研究的文献极少,而他们的研究开始后,一个新的方向似乎已经开启。

田螺山遗址位于浙江省余姚市,是浙江省新近发现和发掘的又一处重要的河姆渡文化遗址。也是迄今为止发现的河姆渡文化中地面环境保存最好、地下遗存相对完整的一处史前村落遗址。遗址有海量的菱角,他们选择其中完整的进行研究测量。

然而,他们的这项研究并不是一帆风顺的。从2014年开始,一直陆陆续续测量到2016年。每次测量,邬如碧都要到往返发掘工地取样。

出土的样本有了,现在人工栽培的样本通过不同地区的购买也有了,那么野生菱角的样本从哪里来?

它们来自距田螺山遗址直径距离不到7公里的河姆渡遗址博物馆,在那里有一块封闭了几十年的的生态园。走在路上有小龙虾到处爬,小兔子钻来钻去。而其中的菱也长成了适应环境的原初野生状态。

郭怡说,自己为什么对菱角,对“吃”的研究情有独钟?

是因为我即我食。郭怡说,身体中所有的东西都有营养,都与吃的东西有关。“我吃的东西组成了我。”

考古不是一个纯文科的研究

郭怡2000年读大学本科,一开始他的专业方向就是田野考古。跟我们很多人想象中的那样,拿着手铲、刷子在出土现场参与发掘。到2005年,入读硕士后,研究方向开始变化了。

他转向科技考古。也就是将自然科学的手段与考古研究的手段结合在一起,对出土样品进行研究。

“我主要是对人、动物、植物的遗存进行生物考古研究,来考察以前人的生产生活方式问题。”

这个研究方向的转变并不是那么容易,因为在这之前的很多年里,生物考古在国内鲜有人知。当导师来与他商量方向时,郭怡最开始是拒绝的。

“我非常喜欢陶瓷器研究,那缤纷的色彩令人如痴如醉。”郭怡说,“我还到考古现场,物色好了一堆出土陶片,并告诉导师那是我将要探讨的工作。”

这种抗拒,在郭怡自己带学生时也遇到了。

本次工作的共同第一作者邬如碧,她最开始面对这个关于菱角的研究也出现过动摇,并一直很想开展对博物馆学的研究。但真正进入研究后,邬如碧一发而不可收拾,如今她已从浙大毕业到牛津深造,而研究的方向依旧是植物考古。

郭怡当年的选择,亦如邬如碧,在导师的苦口婆心下被说服,而且发现科技考古“别有洞天”。

随着硕转博,毕业后郭怡获得了理学博士。这样文理交叉的背景,使得他对考古有了更加深刻的思考——我们要采取什么样的方法,更准确的揭示过往的历史。

深化学科交叉!

郭怡的答案简短而斩钉截铁。“理工科的很多方法其实是可以运用到考古来做交叉的,但一听到理工科,文科生的第一反应就是畏难。”郭怡说,“我见到每一届学生,第一件事就是打消他们的这个顾虑。”

“难的不是学科交叉中的方法,而是研究思路上如何捅破那层窗户纸。”郭怡说。

该研究工作得到国家科技重大专项(2015CB953801)、中央高校基本科研业务费专项资金、国家自然科学基金资助项目(批准号:41102014)、浙江省哲学社会科学规划课题(项目号:16NDJC171YB)、浙江省文物保护科技项目(项目号:2012009,2014005)、浙江省教育厅人文社会科学研究规划项目(Y201225579)和浙江省之江青年社科学者行动计划(G143)等课题的联合资助。

部分图片由浙江省文物考古研究所提供

(文 柯溢能)