2025年4月22日,浙江大学稻渔共生实验室陈欣教授团队在保护生物学领域重要期刊Conservation Letters发表题为“The Conservation of Common Carp Genetic Diversity in an Agroecosystem by Indigenous Farmers”的研究论文,揭示了多民族农户参与式的农家保护(on-farm conservation),是我国南方山丘区鲤鱼(Cyprinus carpio)地方种群"田鱼"表型多样性和遗传多样性维持的重要途径。该研究破解了传统农业系统维持生物多样性的“密码”,对现代集约化农业导致的遗传资源流失问题具有重要启示。

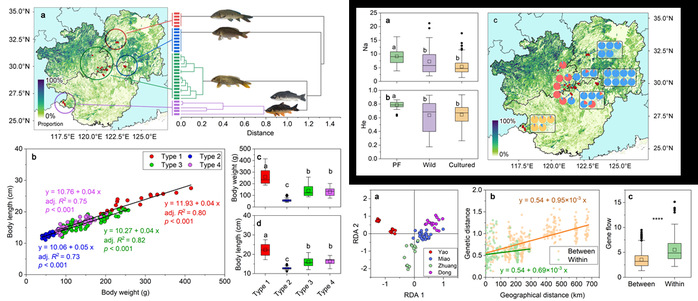

现代集约化快速发展,导致原来适于当地资源环境条件的传统农业系统逐渐被取代,许多地方性(indigenous)的遗传资源随之丢失。在发展现代集约农业的同时,如何保护存留在传统农业系统的生物资源受到国际关注,地方种质资源在通过建立种子库和基因库保存的同时开展原生境保护也受到重视。镶嵌分布在中国南方山地丘陵中的稻鱼共生系统历史悠久,蕴藏有丰富的水稻和田鱼遗传多样性,这些地方种质资源的遗传多样性如何维持和延续?围绕着这一关键问题,稻鱼共生研究团队在研究全球重要农业文化遗产系统“青田稻鱼共生系统”田鱼地方种群遗传多样性保育机理(PNAS, 2018. 115(3):E546-554)的基础上,深入研究分布在南方山丘区传统稻鱼共生系统的田鱼种群,以自然村(小流域)为取样地理单元,对田鱼进行取样和表现及遗传多样性分析,同时通过线上问卷和入村田间调查等方法,了解和分析当地农民对田鱼的偏好、民族用途和从事稻鱼共生系统的意愿和动力等;并采用地标几何形态学(landmark-based geometric morphometric)、景观遗传学和种群生存力分析(PVA)等方法,探讨田鱼的表型和遗传多样性及维持机理。研究发现,田鱼适应稻田生境发生趋同适应而形成相似的形态结构,但其体色表型丰富多样,并表现出高的遗传多样性及独特的遗传结构模式;不同民族的农民对田鱼性状的偏好性选择是驱动表型多样性和遗传变异的可能原因;大量不同民族农户参与田鱼繁育以及民族内和民族之间农户进行的鱼苗交流和传播,是区域内田鱼遗传多样性维持较高水平的动力。研究结果凸显了当地农民在保护本地遗传多样性、减缓遗传退化中的关键作用,对如何保护地方种群的遗传多样性有启迪意义。

该研究得到国家基金区域创新发展联合基金重点项目和国家重点研发计划项目的资助。浙江大学博士后赵璐峰(现任浙江大学-丽水生命健康联合创新中心研究员)为该论文的第一作者,陈欣教授为通讯作者,硕士生罗崎月(现于比利时鲁汶大学攻读博士学位)以及实验室师生参与了相关工作。浙江海洋大学叶莹莹老师和华南农业大学章家恩老师参加了研究。