气道管理是麻醉学科的核心技术,传统气道管理常将镇静患者置于仰卧位,但在该体位下,患者会因为舌根后坠等引起气道堵塞而出现低氧血症。低氧血症的发生不仅会显著增加患者心律失常等风险,也常常迫使医护人员进行紧急干预。

那么,患者体位的改变,能否成为破解这一安全难题的钥匙?

北京时间2025年8月19日,浙江大学医学院附属第一医院方向明教授团队在《英国医学杂志》(The BMJ)上发表了题为“Effect of lateral versus supine positioning on hypoxaemia in sedated adults: multicentre randomised controlled trial”的原创性研究论文。该研究成果证明在资源受限、难以获得专业呼吸支持的条件下,侧卧位将作为一种简单、低成本且有效的镇静成人呼吸管理策略,可显著降低镇静成人低氧血症的发生率和严重程度。

临床上,许多诊疗过程需要借助中枢神经系统抑制类药物(如麻醉药、镇静药),通过降低患者中枢神经系统的兴奋性,从而产生一种从轻度放松到深度睡眠的意识水平抑制状态。例如,成人进行内镜检查、儿童进行超声心动图等检查时,都需镇静以减轻不适和避免操作干扰。术后早期因为麻醉药物的残余作用,患者也往往处于镇静状态。此外,多种疾病状态会改变患者意识从而使患者处于嗜睡甚至昏迷状态,如脑卒中。预防低氧血症、维持气道通畅是关乎此类患者生命安全的关键环节。

方向明团队长期致力于急危重症患者围术期安全与麻醉救治研究。面对急危重症患者易因饱胃反流致肺损伤、低氧血症围术期救治的高危临床痛点,团队在2012年提出侧卧位气道管理理念。通过柄片分离、垂直冠状等技术革新,突破空间受限和视觉偏移等难点,在国际率先开展“理论-技术-流程”系统化随机对照研究(RCT)研究,使吸入性肺炎发生率降低62.5%。

侧卧位体位放置示意图

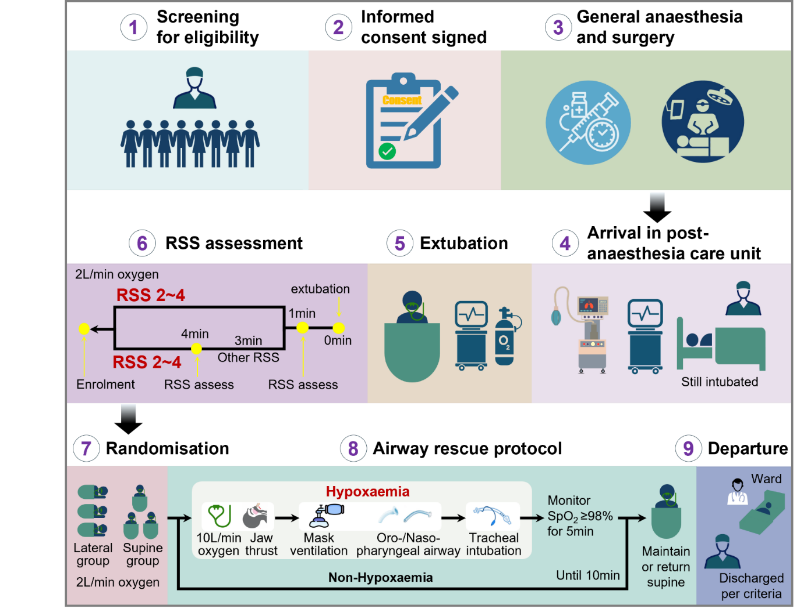

在掌握侧卧位气管插管技术、并建立完善的不良事件防范措施后,团队牵头在全国14家大学附属医院推广镇静状态下侧卧位的气道管理,开展多中心随机对照试验。

研究纳入了2024年7月至11月间接受全身麻醉后、处于镇静状态的2143名成人患者,患者拔除气管导管后,在标准化吸氧条件下(2L/min经鼻导管吸氧),根据Ramsay镇静评分(2-4分)评估镇静深度,并按1:1随机分配至侧卧位组或仰卧位组,随后密切观察10分钟。

操作流程图(包括患者筛选、随机化过程、体位干预和气道干预方案)

研究发现,患者低氧血症风险大幅降低,侧卧位组低氧血症(SpO₂≤90%)发生率仅为5.4%,显著低于仰卧位的15.0%,即每11例患者采用侧卧位,即可预防1例低氧血症发生。同时,严重低氧血症(SpO₂≤85%)的发生率在侧卧位组低至0.7%,远低于仰卧位的4.8%。侧卧位降低低氧血症发生的优势在不同年龄段、BMI、手术类型、麻醉用药方案等多种临床情境下均有效益。

不仅如此,患者的救治需求减少。侧卧位组需要紧急气道干预(如增加氧流量、托下颌、面罩通气)的比例仅为6.3%,显著低于仰卧位组的13.8%,即每15例侧卧位患者,就能减少1次紧急气道干预。且侧卧位并未增加反流误吸、心律失常等安全风险,心动过速发生率比仰卧位更低。

“这是首个通过大规模高质量RCT证实,用一个简单、低成本的体位改变有效预防镇静患者低氧血症的研究。”方向明说,这一简单、安全、低成本的体位管理策略,为全球镇静患者的气道管理提供了易于推广的“中国方案”。

德克萨斯大学麻醉学系主任、著名心胸血管麻醉专家Marcos F. Vidal Melo教授、蒙特菲奥里-爱因斯坦医学中心麻醉系主任Matthias Eikermann教授受邀同期发表专题述评“Lateral positioning to minimize postoperative hypoxemia: Simple, no cost, and effective”,进行深度解读。两位专家指出:在当前重症监护资源有限、而接受高复杂性手术患者日益增多的背景下,研究结果为术后及镇静患者的气道管理提供了简单、成本、有效的干预策略,其推广有望在全球范围提升镇静患者的安全水平,具有重要价值和深远影响。

方向明为该论文唯一通讯作者。浙江大学医学院博士后叶慧和浙江大学医学院附属第一医院褚丽花为该论文的共同第一作者。

(文 查蒙 图来源于课题组)