17000余个卷宗、88万余页、两万多个诉讼案件、时间跨度自咸丰八年始至1949年近一个世纪……龙泉,这个以青瓷和宝剑闻名的山城,又有了“第三件国宝”——“龙泉司法档案”,目前已知晚清民国时期保存最完整、数量最大的基层司法档案文献。通过这些珍贵史料,浙西南龙泉山区丰富多彩而又鲜活真实的民间生活,得以生动展现在今天的世人面前。

而挖掘出这个宝贝的,正是浙江大学的学者们。历经12年,浙大学人与龙泉市档案馆、中华书局一起,让尘封已久的档案“重见天日”。2019年,国家出版基金重大项目《龙泉司法档案选编》五辑96册全部完成出版,并且成功入选《中国档案文献遗产名录》。

选编不是终点,最终的目的还是要用于研究。时隔一年多,围绕这批档案的工作还在紧张进行中。

精彩,未完待续。

老档案+新方法

在浙江大学西区人文组团新大楼,人文学院历史系副教授吴铮强的办公室正对着启真湖边的求是大讲堂。厚厚的《龙泉司法档案选编》摆在书架上很是显眼。吴铮强笑着说,虽然没称过一册有多重,但抱在怀里确实挺沉的,“原先的旧书架承受不住这重量,刚放上去一本就咯吱一声断了,后来我们特地定制了木板。”

煌煌五辑96册的《龙泉司法档案选编》凝结了众人的心血。2007年,本项目首席专家、时任浙大历史学系教授的包伟民在龙泉市档案馆发现了这批档案,层层叠叠的半屋子!敏锐的包伟民立刻意识到这批“吹弹可破”的档案的重要性,在多方努力下,开启了龙泉司法档案整理研究项目。这项起初以为不过两三年即可完成的工作,实际上却花了整整十二年的时间,浙江大学为此专门成立了地方历史文书编纂与研究中心,在包伟民的带领下,包括吴铮强在内的年轻几位老师放下原有的研究方向,聚到一起“熬”了这么多年。

浙大专家们耐住寂寞,甘坐冷板凳,使后来的研究者直接获得了一份清楚准确、可资查阅利用的史料,不至于因其纷繁杂乱而手足无措,用包伟民的话来说,是“真正拯救了这份档案”。

选编工作完成后,吴铮强希望能用一种新的视角和技术来研究这些泛黄的历史档案。在他的电脑里藏着几张“星座图”,上面布满了一个个小圆点,有的很分散,有的则聚集在一起像是一个星云。

“每一个点都是原告或是被告,它们之间的连线则代表着相互关系。从这张图我们可以看出这个村落里的诉讼案件主要是围绕着两个社会集团,而其中的某些人牵扯到好几场大官司。”

吴铮强说,龙泉司法档案为我们提供了大量丰富的历史材料,刻画了近代基层社会的原始的本质的生活面貌,但以往的研究对象多是个案,他希望通过大数据等现代化手段,构建一种社会关系网络模式,从整体上来研究这段社会史,“我偏向做社会史,这批材料对社会史研究价值太大了,不能仅写几篇文章,要大规模地开展系统整理研究。”

与一般展现一个地方光辉灿烂形象的县志等“官方”历史不同,司法档案多是一些鸡零狗碎的日常生活百态,甚至是不可外扬的“家丑”,诸如争夺家产、抢劫偷窃、买卖婚姻,更能深刻全面地反映一个县域的整体形态,尤其是司法体制破旧立新的过渡阶段。

比如一个家族遗产纠纷的案子,打了许多年,1927年变法,一改只有男性才有权继承遗产的老传统,已婚女性也能合法继承夫家的遗产了,案子形势发生了根本性转变。

“新法颁布后,在全国各地执行得如何?新的法律到底给社会带来了什么?这些问题还是要从具体例子来看。怎么看?要融合历史学、法学、社会学、政治学等多个学科的角度来审视,我想,用交叉学科的视角可以看得更透彻。”

就在2020年11月底,吴铮强与龙泉司法档案有关的最新研究成果《传统与现代性的互嵌:龙泉司法档案民事状词叙述模式的演变(1908-1934)》发表在《史学月刊》2020年第12期上。他认为,传统与现代性的不对应关系,是认为传统与现代性的对立冲突是局部的,“传统”中诸多内容与“现代性”不但不直接对立冲突,依据练公白状词的模型,还有可能依凭现代性社会秩序得以保存。

老档案+新方法,吴铮强希望能擦出不一样的火花。

研究“逆流而上”

2020年秋天,历史系教授杜正贞参加了一个“大会”——浙江文化研究工程实施15周年座谈会暨省文化研究工程指导委员会会议。在省委书记袁家军等领导面前,杜正贞作为青年教师代表发言,而一同参会的还有很多国内知名专家学者。

杜正贞的发言内容正是和龙泉司法档案有关。杜正贞2009年开始参与这个项目时,既兴奋又忐忑,“我以前是研究明清社会史的,这个项目给我打开了新视野,但是我从来没有接触过诉讼档案。”

选编的任务很重,杜正贞一边看材料一边恶补专业知识。过程的艰辛,吴铮强等其他老师都有切身体会。在完成选编工作之余,杜正贞也逐渐找到了自己的研究思路,从一个个案件中追本溯源,研究历史发展的演变之路。

比如,在龙泉司法档案中,经常会看到争夺家产的案子。甲方说:“这是我太公留下来的财产,我能分。”乙方说:“你是外姓,不能分。”为什么甲方可以用这样的理由来争取财产,乙方可以用那样的理由来反对?这不是自然而然、无缘无故的,而是有背后的历史渊源。

“每一代人做出的每一个选择,甚至说的每一句话,都可以看作是对历史传统的再应用再发挥。我们从龙泉司法档案里看到这么多的纷争和冲突,但社会依旧在运转延续,背后的支撑又是什么?”杜正贞说,民国的档案不罕见,但完整的民国前期、北洋政府时期的诉讼档案还是很稀有,龙泉司法档案的史料价值是不言而喻的,但我们不能仅仅停留在档案纸面的信息上,“我们可以从案子入手,顺藤摸瓜,找到背后的历史依据,并且将龙泉档案反映的情况与其他地区进行比较研究。”

杜正贞发现,龙泉当地有很多关于山林归属问题的案子,同在浙江的桐庐、建德等地也有类似的纠纷,但它们处理的方法、使用的证据是不一样的。这是为什么呢?杜正贞往上追溯发现,桐庐建德所在的严州府在南宋就开始做山林登记并且一代代传了下来,而龙泉所在的处州府因为种种原因没有做过大规模的山林登记,这就使得老百姓只能通过买卖契约来维护自己的山林产权。“产权制度无论对于国家还是对于个人来说都是非常重要的,每个人都要依赖当时当地的制度和习俗来维护自己的权利。但因为每个地方的历史不同,所以他们对现实问题的应对也不相同。”

这个发现已经被杜正贞写入了一部书稿,此外,用讲故事的方式来展现诉讼档案背后的村庄微观历史,也是她正在考虑的一个研究思路。

“如何充分利用《选编》进行研究,是我们一直在思考的问题。我们希望自己做得开心的同时,研究成果也能对业界有学术价值。”

给每一个文件做“身份证”

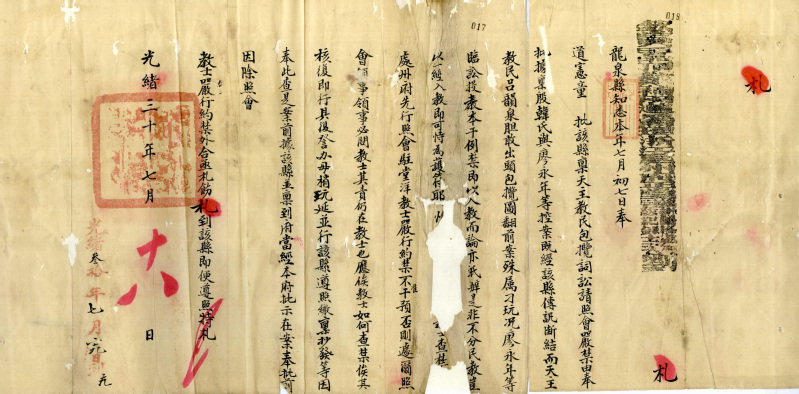

“吴长福日前承嗣父手遗下有水田……”

一张光绪年间的契约,一台大屏幕电脑,一台手提,人文高等研究院驻院研究员傅俊在狭小的办公室里一坐就是一整天。

傅俊是后来加入吴铮强、杜正贞战队的,而且是以全职的形式参与了选编工作,最紧张的时候曾经一个月就得完成三四册的选编定稿工作。

编目是个“磨人”的细碎活,考验的是耐心和恒心。一件案子的卷宗,除了原被告的各类状纸,有的还包括知县、承审员或法院推事的历次判词,调解笔录,言词辩论记录,庭审口供,传票,还可能有各级法院、检察院、监狱等司法机构之间的来往公函,有的还附有作为证据的契约、分家书、婚书、系谱简图、法警的调查记录、田产山林的查勘图等等。种类名目之全,就像一个博物馆。96册的《选编》完成后,傅俊迎来了更大的挑战,给龙泉司法档案做文件级的编目。

“之前的选编是以年份为单位,根据档案的学术价值、保存完整性、案件典型性等标准进行筛选,最终出版的内容只占整个龙泉司法档案的十分之一,还有大量的珍贵资料没有面世。”

2019年9月,傅俊就和其他几位老师一起开始给档案中的每一个文件做“身份证”,工作琐碎程度比之前更甚。有的一份供词就有几十页,且分散在不同的卷宗袋子里;有的案卷因为人名写错,怎么都找不到相关文件。“这个工作没有捷径,就是要不怕麻烦,一遍遍地看一遍遍地找。有时候看到一个名字想起来一个星期前在别的文件上看到过,就这样像拼图一样把整个案卷拼出来。”

现在的编目跟之前做选编有何不同?傅俊说,选编作为出版物,要考虑编纂体例、案件遴选原则以及提要撰写的准确与否等等;而做整个档案的编目,会着重考虑怎样更便于研究者使用,哪些信息更利于检索,因此内容会更加丰富。比如,老底子的人名一方面很讲究,有学名、谱名等适用于不同场合的不同名字,另一方面写的时候又比较随意,经常出现同音不同字的情况,需要掌握每件档案中涉及人物的正名异名(或异字)。之前在做选编的时候,如果遇到一件文书题名涉及多人的,一般就取最重要的一人,录入“**等”,而在做文件级目录的时候,我们要求三人以内全录,三人以上至少采集三人姓名后再加“等”。如果再叠加一人多名的情况,工作量成倍上升。

初步估算一下,如果按照一年做5万条文件信息的话,龙泉司法档案所有17000余个卷宗的文件级编目,要花上十年的时间。

傅俊手头的另一项工作是2020年6月开始的把之前完成的96册《选编》做成数据库。“纸质版使用不太方便,信息也相对简单,我们现在要进行补充、优化,让内容更加立体化,搜索起来也更快速准确。”这项工作计划在2022年完成,到时候输入一个当事人的姓名或一个主题词,《选编》中相关的案件都可以集中呈现,“以后使用数据库来做研究就会很方便了。”

可能有人会觉得这样的工作太过单调枯燥了,但傅俊觉得,只要有用,总得有人做,这并不是什么“为他人做嫁衣裳”,工作本身就意味着责任。而这个信念也是吴铮强、杜正贞等所有团队成员的共同信念。

可以想见,未来基于龙泉司法档案的研究成果将不断涌现,属于龙泉司法档案的历史之光将更加耀眼。

(文 吴雅兰/图片由受访者提供)