你是否也曾被窗外的车水马龙声折磨得像《西游记》里被唐僧念紧箍咒的孙悟空,脑袋嗡嗡作响,恨不得抓耳挠腮?又或是被楼上“哒哒”的脚步声折腾得像《唐伯虎点秋香》里数着“9527次心跳”的华夫人,满心都是抓狂?这些看似不起眼的日常噪音,其实就像潜伏在生活里的“情绪伏地魔”,悄无声息地侵蚀着我们的心情。而你的大脑,这位情绪总指挥,早已拉响了“前方高能”的警报!科学研究早就揭示,高分贝的噪音绝不是什么小事,它能轻易地把我们的情绪推向焦虑、抑郁的深渊。那么,大脑到底是怎么把那些恼人的噪音变成情绪及行为反应的呢?

2025年5月17日,浙江大学脑与脑机融合前沿科学中心、浙江大学医学院附属精神卫生中心和良渚实验室杨鸿斌研究员团队在《Nature Communications》上在线发表了题为“A midbrain circuit mechanism for noise-induced negative valence coding”的研究论文,回答了噪音刺激如何编码负性情绪和行为反应的科学问题。

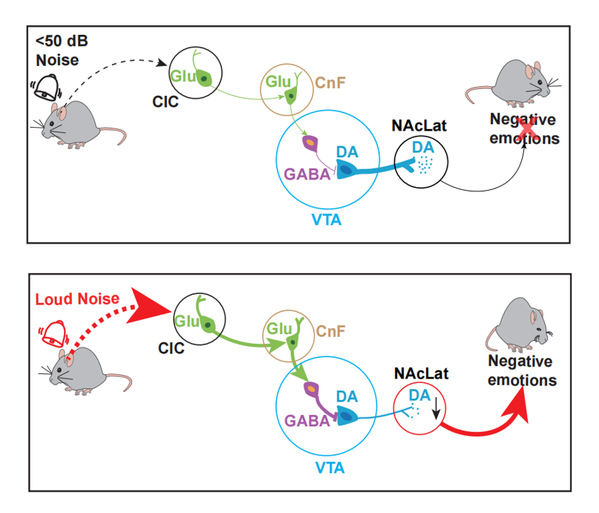

多巴胺作为一种重要的神经递质,一直是情绪的“幕后大老板”,掌控着愉悦感、奖赏机制,甚至是情绪的起伏。本研究发现高分贝噪音的“罪行”:它能让小鼠外侧伏隔核(NAcLat)中的多巴胺释放“大跳水”,导致小鼠变得焦虑,甚至出现疼痛反应。

大脑就像一个精密的指挥中心,面对噪音的“入侵”,它是如何把信号整合起来,再传递到中脑边缘多巴胺系统,进而指挥出合适的情绪和行为反应的?

在这项研究中,作者发现中央下丘(CIC)是噪音引发情绪反应的幕后“黑手”。中央下丘是听觉信息传递的重要中继站,它时刻接收着从内耳传来的各种声音信号,然后迅速将这些信号分发到大脑的各个角落。然而,当高分贝的噪音来袭时,中央下丘里的谷氨酸能神经元就会被瞬间激活,仿佛被按下了“恐慌按钮”。这些神经元会通过楔状核(CNF)的谷氨酸能神经元,把噪音的“警报”传递给腹侧被盖区(VTA)的GABA能神经元。VTA的GABA能神经元就像是一个“刹车系统”,一旦收到噪音的“警报”,就会立刻踩下刹车,抑制多巴胺的释放,让个体陷入焦虑、烦躁,甚至疼痛之中。而通过干预这条环路,就能像解开一个“情绪枷锁”一样,有效缓解由噪音引发的负性情绪和疼痛反应。

浙江大学医学院博士研究生周思遥、朱阅宾和博士杜阿娜为共同第一作者,博士研究生牛帅、杜思雨及杜永兰博士等也参与了相关工作。该研究工作得到了浙江大学脑科学与脑医学学院段树民院士和李晓明教授等的帮助,并在科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目和国家自然科学基金等项目的资助下完成。