近日,浙江大学生命科学学院陈欣教授团队在科学通报发表题为稻鱼共生系统产量和土壤氮素可持续机理文章。

团队研究采用区域取样、长期田间试验和稳定性同位素微区实验相结合的途径开展。对分布于南方地区10个省市的稻鱼共生系统进行取样(以农场为单元)。研究表明,田鱼产量在0.5t hm-2-1.0t hm-2范围,稻鱼共作系统的水稻产量与水稻单作系统的产量无显著差异,但肥料氮的投入显著低于水稻单作系统;与水稻单作系统相比较,稻鱼共作系统的土壤有机碳和总氮含量均显著提高。长期田间试验也表明,田鱼目标产量在0.30 -1.5t hm-2范围内,稻鱼共作系统能保持水稻产量稳定或提高水稻产量,在田鱼目标产量为1.5t hm-2、肥料氮减少30%的情景下,土壤氮保持仍持续稳定。

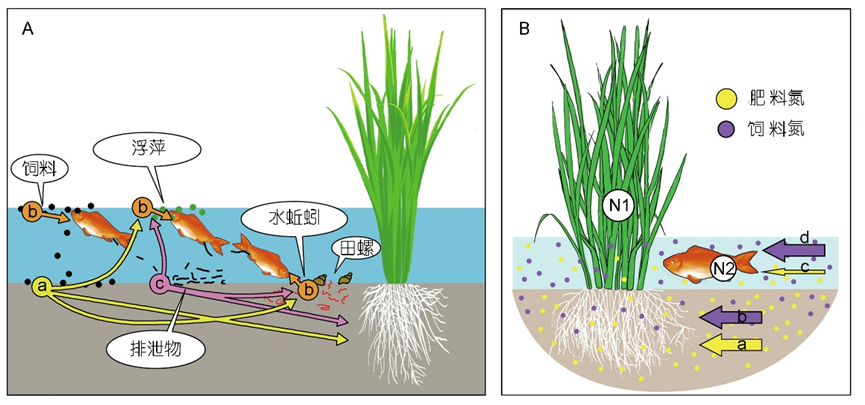

稳定同位素技术进一步研究揭示:田鱼驱动氮素的运转以及水稻和田鱼对氮素的互补利用是水稻产量可持续和土壤氮素稳定的重要机理(图1)。一方面,田鱼取食等生命活动过程驱动了氮的循环利用。稳定性同位素δ13C和δ15N分析显示:栖息于稻鱼共生系统的生物类群如藻类、浮萍、杂草、浮游植物、水蚯蚓、田螺、浮游动物等,是田鱼重要食物来源;未被田鱼同化利用的饲料和田间食物主要以铵态氮的形式排泄到稻田,可直接被水稻和田间这些生物类群吸收利用,从实现氮素多层利用(图1A)。另一方面,稻鱼共生系统输入的氮素(即化肥氮和饲料氮)可被水稻和田鱼互补利用。肥料-15N和饲料-15N流向实验表明,稻鱼共作系统中,输入的肥料氮中有0.29%被鱼利用,输入的饲料氮有10.54%被水稻利用(图1B)。此外,土壤稳定性同位素δ15N值显示,随排遗(粪便)和排泄释放出来的氮素在土壤中有积累趋势;团队的田间试验观测还发现,随着田鱼的增长,从田鱼体内释放的氮素逐渐增加。可见,田鱼取食等生命活动过程驱动了氮的循环利用,可为水稻生长持续提供氮素,也对稻田系统起到持续施肥效应,维持了土壤氮素稳定。

图 1 稻鱼共生系统中田鱼驱动氮素运转(A)及水稻和田鱼对氮素的互补利用(B)

图1A:a代表输入的饲料氮,b举例田鱼取食的田间生物类群,c代表田鱼释放出来的氮素;黄色箭头表示未被田鱼取食饲料氮可被水稻和田间这些生物类群吸收利用,粉色箭头表示鱼释放的氮素水稻和田间这些生物类群吸收利用;图1B:a和b表示肥料氮和饲料氮流向水稻,c和d表示肥料氮和饲料氮流向田鱼,N1和N2表示被水稻和田鱼吸收利用素而储在体内的氮素

氮素在稻鱼共生系统中的存留和积累,预示着集约化的稻鱼共生系统需建立新的氮素管理策略。一方面,稻鱼系统的共生效应,其田鱼的养殖产量宜在一定范围(如本研究提出的0.30 -1.5t hm-2范围);另一方面,田鱼养殖产量较高的稻鱼共生系统,随着生产年限的增加,肥料氮的输入应逐渐降低根据水稻种植与田鱼养殖的密度配比来调控肥料氮与饲料氮的输入比例,降低氮素总输入量;根据鱼对饲料取食后的残留动态调整饲料的投喂策略等。

浙江大学生命科学学院博士后赵璐峰(现为浙江大学-丽水生命健康联合创新中心副研究员)为本文第一作者,浙江大学生命科学学院的博士研究生和教师、华南农业大学章家恩教授参与了本项工作,陈欣教授为通讯作者。